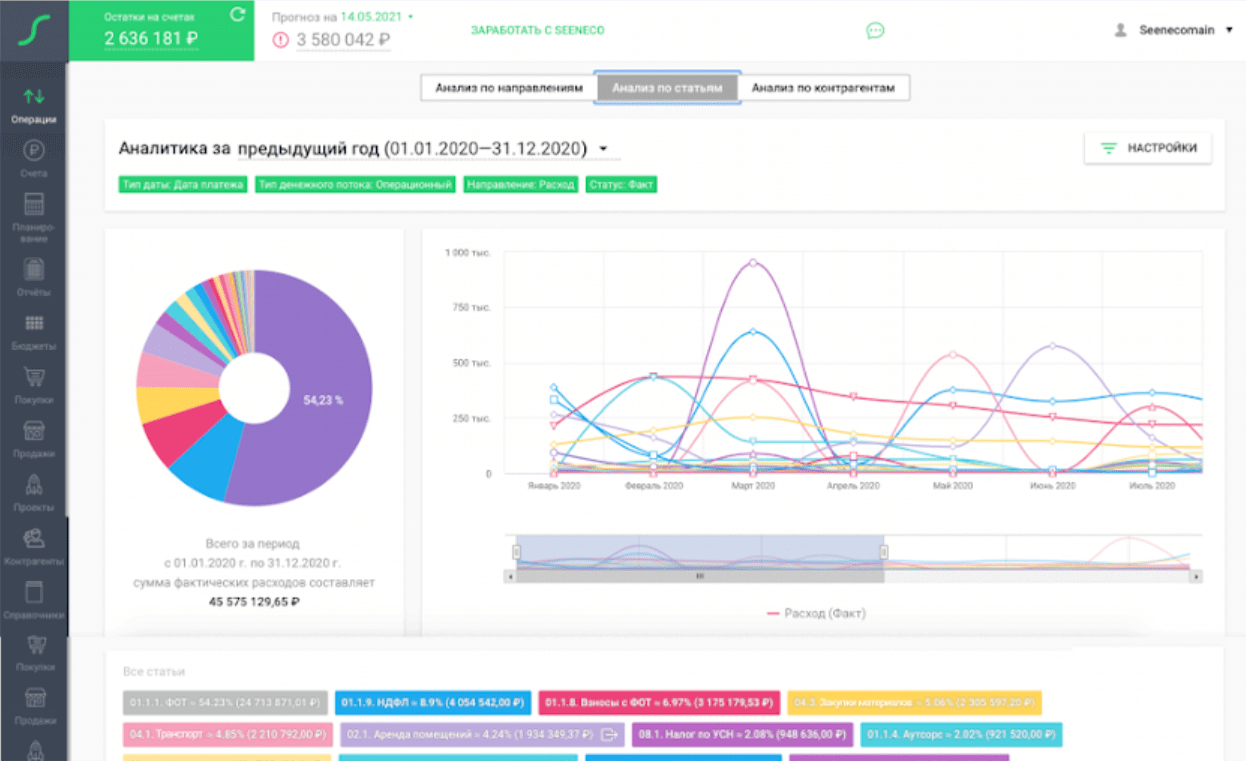

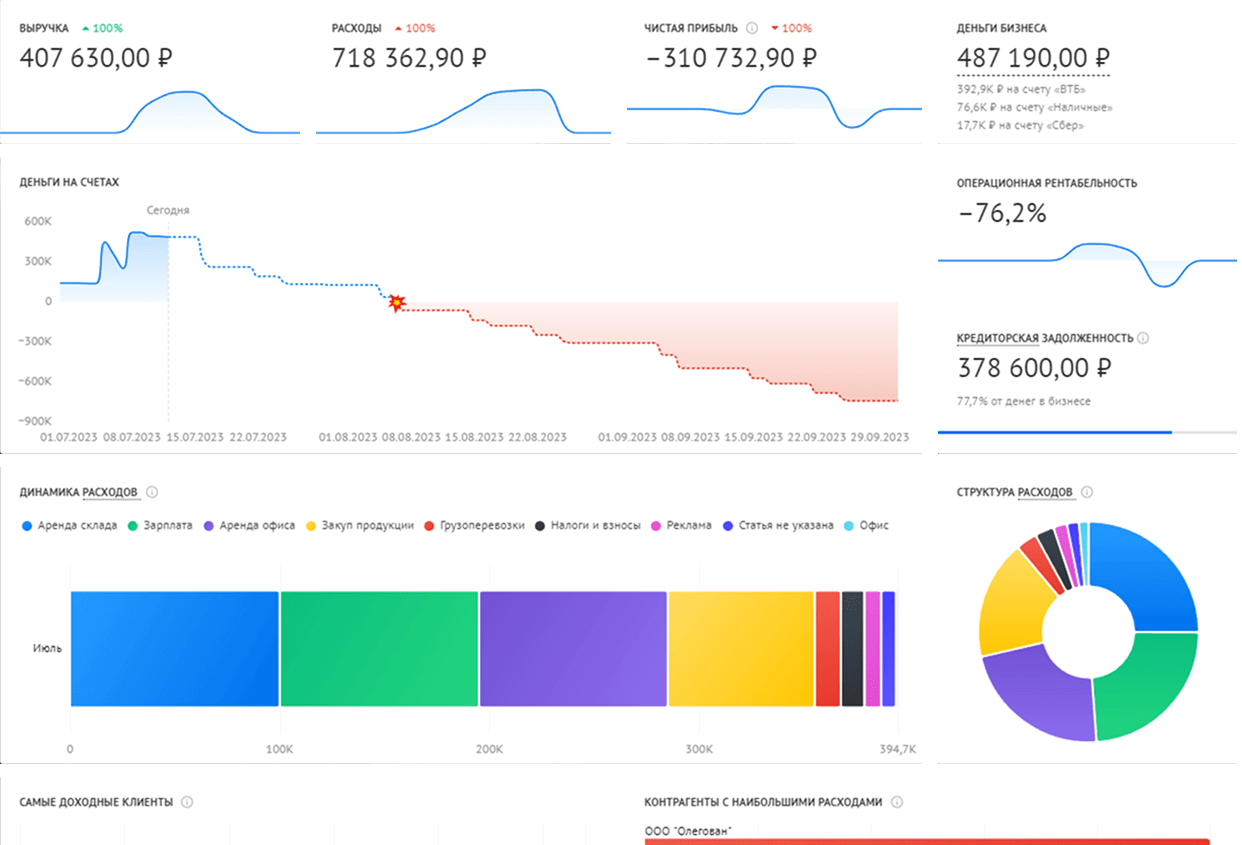

Вести расходы по категориям. Отдельно считать расходы на аренду, зарплаты, рекламу, налоги, чтобы понимать, куда уходят деньги и где можно сэкономить.

Например, если расходы на рекламу очень выросли, стоит посмотреть, возможно она неэффективная, а в нее вливается куча денег и стоит найти другого подрядчика на конкретные задачи, чтобы перераспределить бюджет и сэкономить.

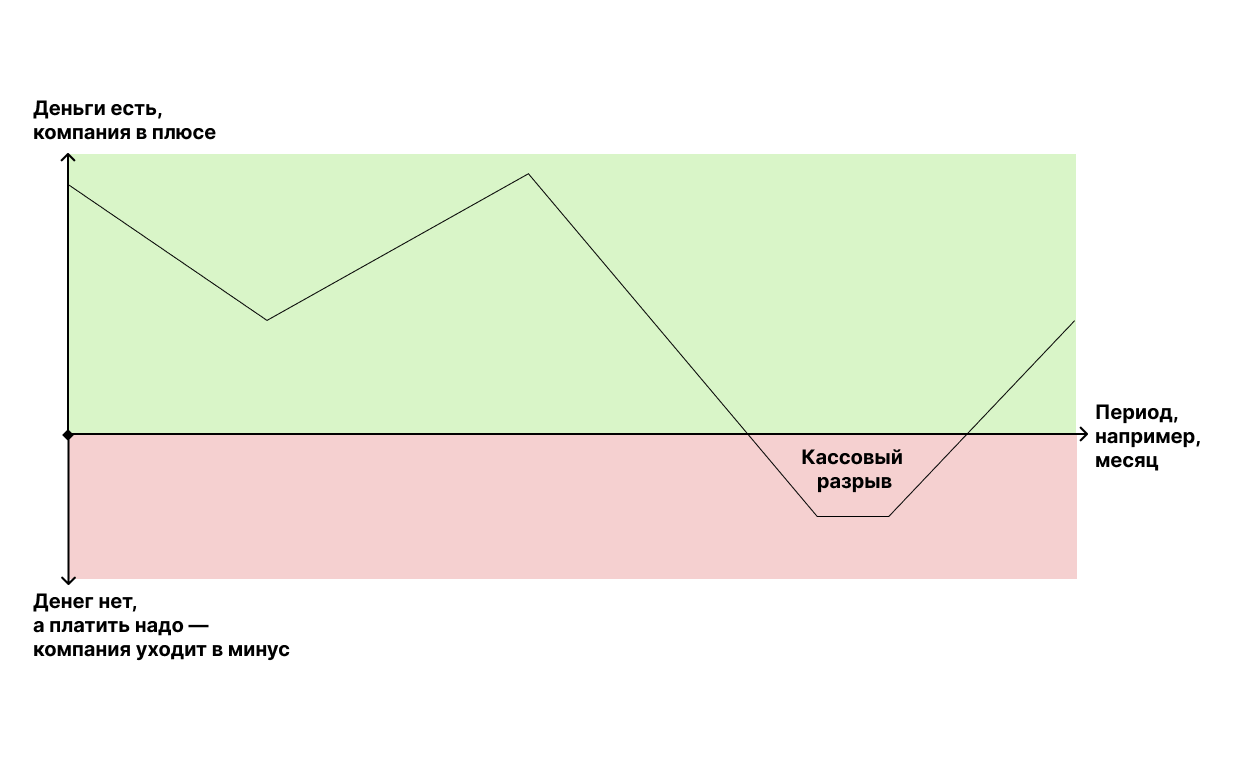

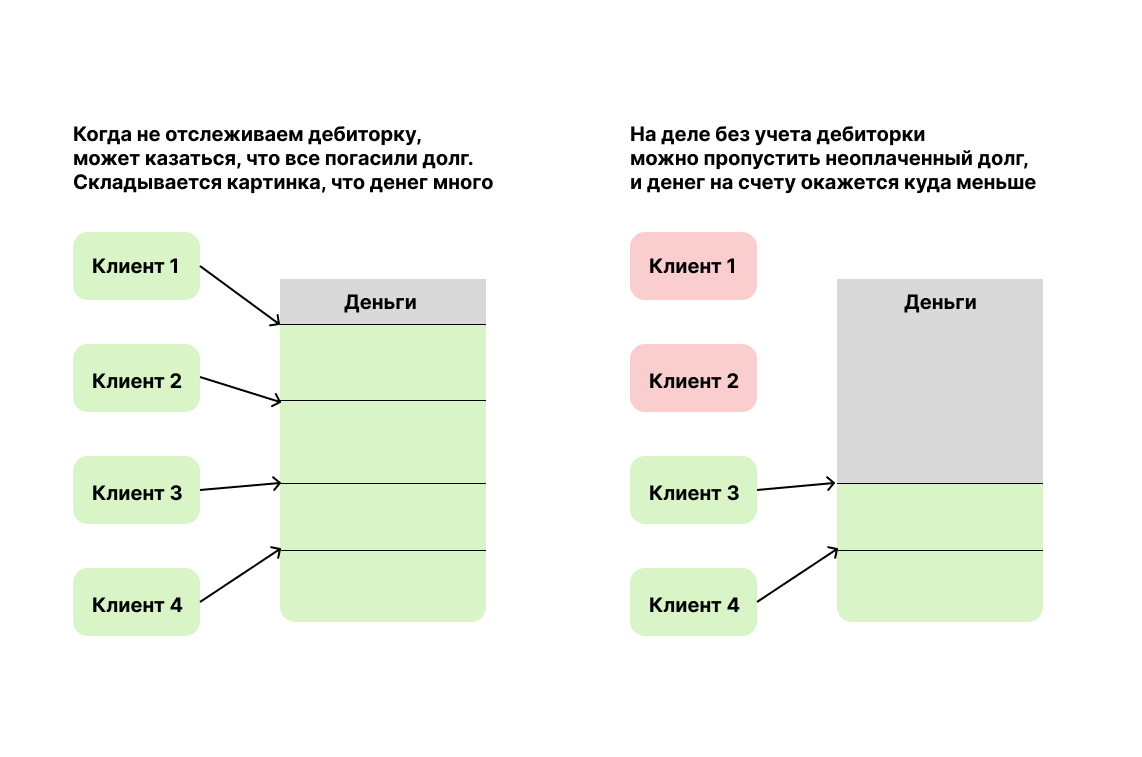

Грамотно распоряжаться предоплатами. Предоплата — фактически не прибыль, эти деньги пока полностью не принадлежат компании.

Почему: клиент может отказаться от товара и попросить вернуть предоплату. При этом она создает ощущение, что деньги есть, можно тратить. По факту свободных денег может быть меньше. Если потратить предоплату, а клиент ее попросит вернуть, тогда средств не хватит.

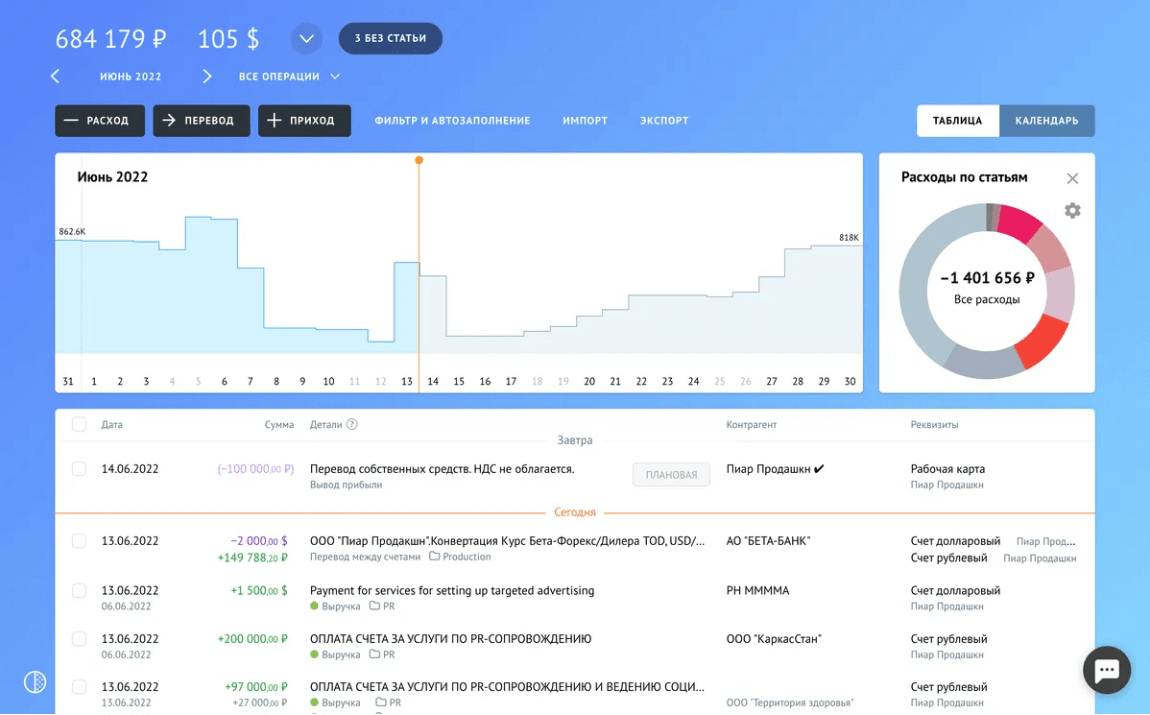

Учитывать все финансовые операции. Стоит записывать каждые доходы и расходы, даже если сумма меньше 1000 ₽.

Почему: если забывать учитывать мелкие платежи, в конце месяца может не хватить уже пары десятков тысяч.

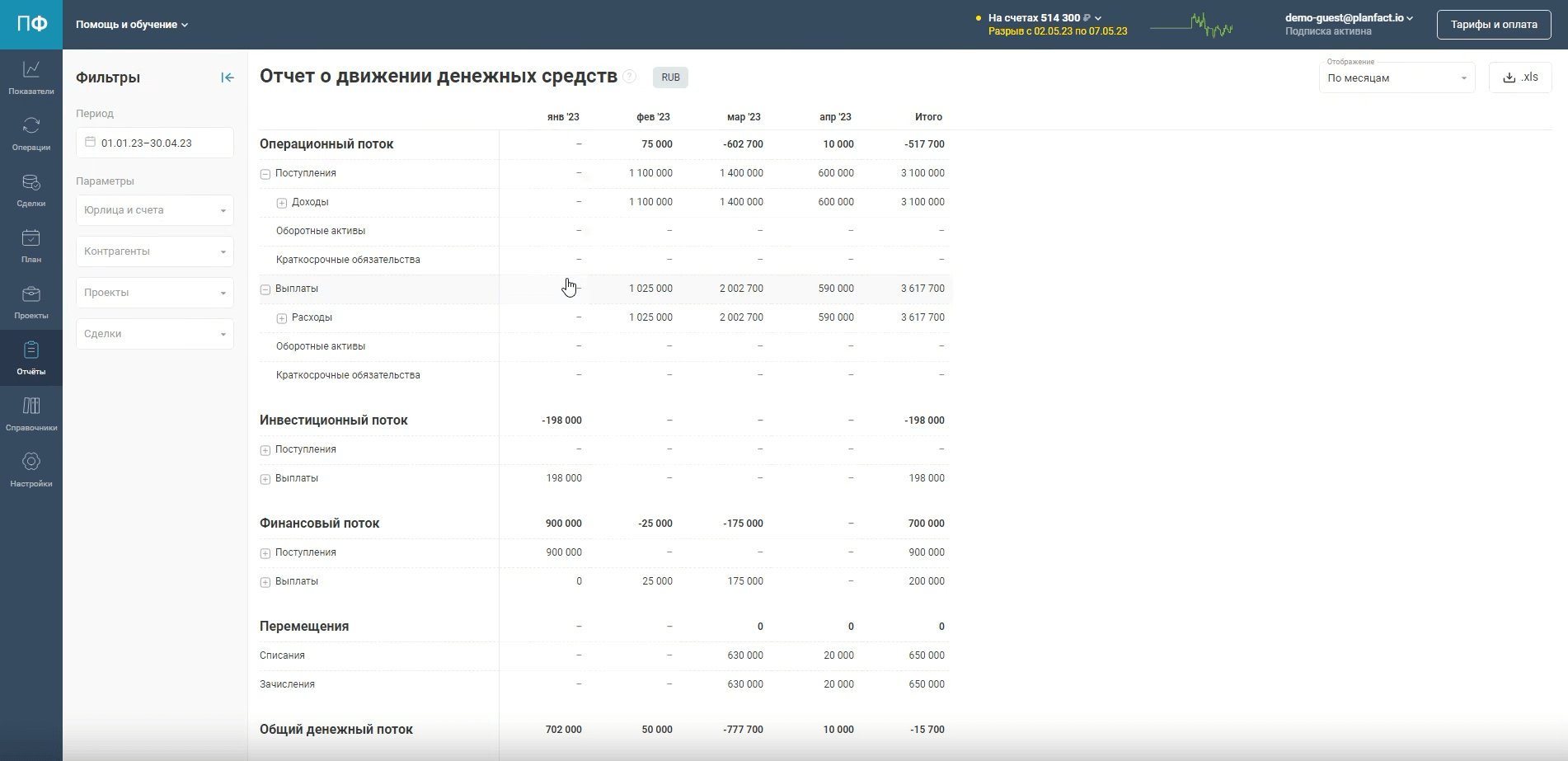

В идеале, нужно вести три главных финансовых отчета:

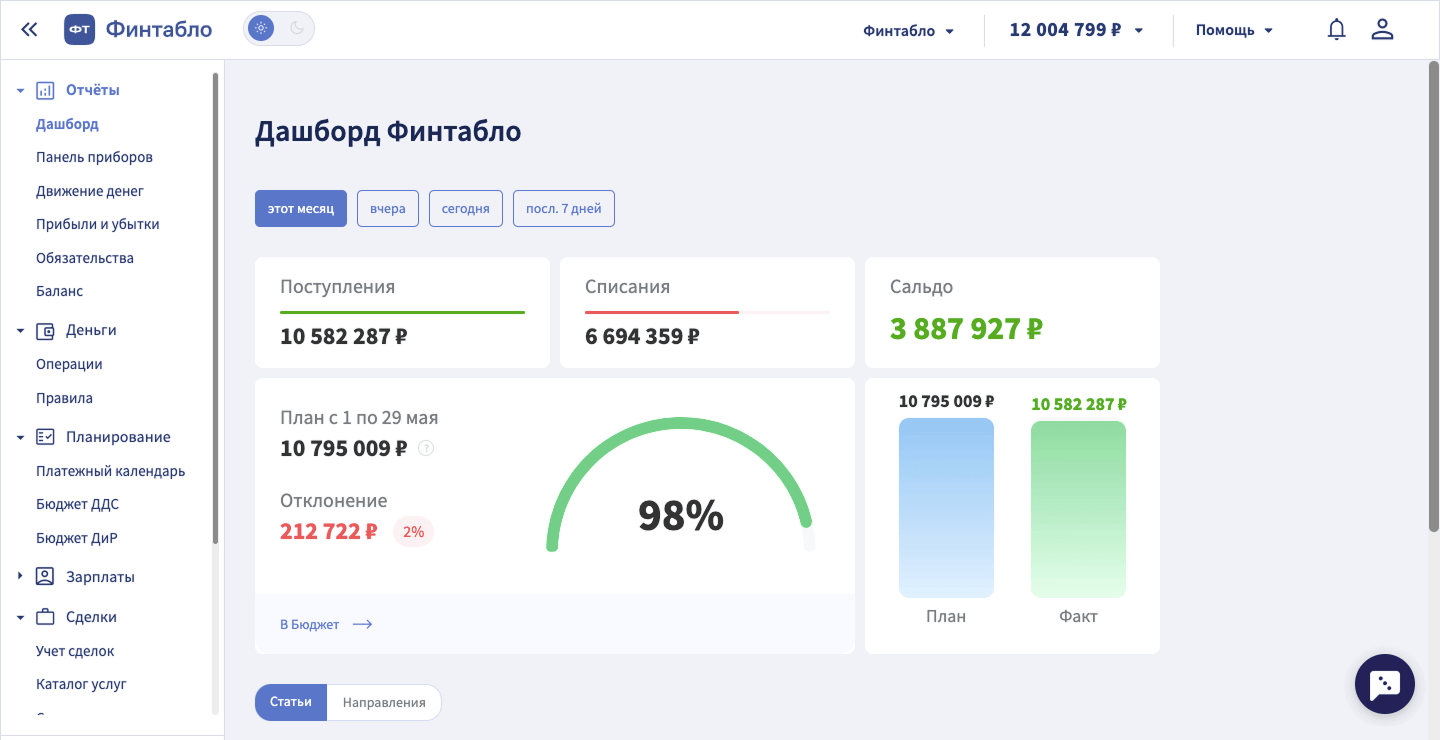

- Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — он показывает, сколько денег поступило и сколько выбыло, помогает контролировать ликвидность бизнеса (то есть хватает ли у компании средств).

- Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) — показывает расходы, доходы, чистую прибыль за период, например, месяц, квартал, год.

- Баланс — показывает финансовое состояние компании: сколько у нее активов ( наличка, безналичка) и пассивов (недвижимость, заемные деньги).

Мониторить и корректировать процессы. Если владелец не ведет финансовый учет сам, стоит каждый месяц проверять отчеты. Смотреть, где проседают показатели, например, рентабельности. Возможно, нужно подтянуть юнит-экономику. В общем, стоит интересоваться, что происходит с деньгами компании через отчеты.

Большинство этих задач решают онлайн-сервисы. Их плюс в том, что все автоматизировано, данные подтягиваются из других программ, с которыми есть интеграции.